Friedrich Nietzsche: Lebensstationen

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Am 3. Januar 1889 ereignete sich ein Vorfall, der allgemein als

Nietzsches geistiger Zusammenbruch gewertet wird: Nietzsche, der

sich zu dieser Zeit in Turin aufhielt, beobachtete beim Gang durch

die Straßen einen Kutscher, der mit der Peitsche auf sein

Pferd einschlug. Daraufhin eilte Nietzsche unter lautem Wehklagen

auf das Pferd zu, um es auf offener Straße zu umarmen.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß von dieser

legendären Episode zahlreiche nicht ganz widerspruchsfreie

Versionen existieren, ebenso wie bemerkenswerte

Nichterwähnungen (etwa durch Franz Overbeck). Letzten

Endes besitzt sie aber die entscheidende Qualität eines jeden

Mythos, wenn schon nicht im strengen Sinne wahr, so doch

wahrscheinlich, lehrreich und deutungsrelevant zu sein –

nehmen wir sie also einfach als gegeben an.

Diesem Vorfall ging die Versendung der sogenannten Wahnsinnsbriefe voraus, Episteln, verfaßt ab Mitte Dezember 1888 und endend mit dem letzten Brief Nietzsches überhaupt an den Baseler Historiker Jacob Burckhardt vom 6. Januar 1889, die mehr verwirrend als wirr sind, gespickt mit verborgenen Anspielungen sowohl auf sein eigenes Leben als auch auf die damaligen Zeitläufte, und wechselweise unterzeichnet mit "Der Antichrist", "Dionysos" und "Der Gekreuzigte".

Alarmiert von den Adressaten der Briefe (vor allem von Burckhardt), reiste Nietzsches langjähriger Freund, der Baseler Prof. Franz Overbeck, nach Rücksprache mit dem Leiter der Baseler Psychiatrie, Prof. Ludwig Wille, am 7. Januar 1889 nach Turin, um sich ein Bild von Nietzsches Zustand zu verschaffen. Nach seiner Ankunft am 8. Januar bot sich Overbeck ein verheerender Eindruck: "Ich erblickte Nietzsche in einer Sophaecke kauernd und lesend (...) - entsetzlich verfallen aussehend, er mich und stürzt sich auf mich zu, umarmt heftig, mich erkennend, und bricht in einen Tränenstrom aus, sinkt dann in Zuckungen aufs Sopha zurück." Seine seltsamen Phantasien, gerade an königlichen Empfängen teilzunehmen, kleidete er in "die kindlichste Harmlosigkeit, die ihn auch in den drei Nächten, in denen er schon tobend den ganzen Haushalt wach gehalten hat, nie verlassen hatte."

In Begleitung des Turiner Zahnarztes Leopold Bettmann überführte Overbeck Nietzsche daraufhin vom 9. auf den 10. Januar in die Baseler Psychiatrie, die 1886 eröffnete "Kantonale Irrenanstalt Basel Stadt", eine nach dem damals aufkommenden Pavillon-Prinzip errichtete Anlage (vgl. die auf dieser Website dargestellte Wieslocher Psychiatrie, die nach demselben Ansatz konzipiert ist). Die von Prof. Wille gestellte Eingangsdiagnose "progressive Paralyse" (eine fortschreitende Zerstörung der Gehirnsubstanz mit entsprechenden geistigen und körperlichen Ausfallerscheinungen) wurde später wiederholt bestätigt und gilt bis heute als zutreffend.

Nach einer Woche in der Baseler Anstalt wurde

Nietzsche am 17. Januar 1889 in die Jenaer Nervenklinik

überführt. Begleitet wurde er von seiner Mutter

Franziska, die am 13. Januar in Basel eingetroffen war, einem Arzt

und einem Krankenwärter. Die Überführung nach Jena

war ein Kompromiß zwischen der Baseler Anstaltsleitung und

der Mutter: Diese hatte zunächst darauf gedrungen, Nietzsche

zu sich nach Hause in Pflege zu nehmen, was nach Auffassung Prof.

Willes jedoch nicht in Frage kam. Die Wahl fiel schließlich

auf Jena als der Naumburg am nächsten gelegenen

psychiatrischen Anstalt (eine Abhandlung über die Geschichte

dieser Klinik findet sich

Nach einer Woche in der Baseler Anstalt wurde

Nietzsche am 17. Januar 1889 in die Jenaer Nervenklinik

überführt. Begleitet wurde er von seiner Mutter

Franziska, die am 13. Januar in Basel eingetroffen war, einem Arzt

und einem Krankenwärter. Die Überführung nach Jena

war ein Kompromiß zwischen der Baseler Anstaltsleitung und

der Mutter: Diese hatte zunächst darauf gedrungen, Nietzsche

zu sich nach Hause in Pflege zu nehmen, was nach Auffassung Prof.

Willes jedoch nicht in Frage kam. Die Wahl fiel schließlich

auf Jena als der Naumburg am nächsten gelegenen

psychiatrischen Anstalt (eine Abhandlung über die Geschichte

dieser Klinik findet sich

![]() hier).

hier).

Die 1879 eröffnete Jenaer "Großherzogliche

Sächsische Landes-Irren-Heilanstalt" wurde zwischen 1882 und

1919 von Prof. Otto Binswanger geleitet, selbst Sohn eines

Psychiaters und stark an modernen Behandlungsmethoden interessiert,

die den Patienten ihre Menschenwürde erhalten wollte anstatt

sie als Ungeheuer wegzusperren. Zu derartigem Reformeifer bot sich

ihm reichlich Gelegenheit – von seinem Amtsantritt berichtet

Binswanger: "Die Kranken waren meist in Zellen eingesperrt und

steckten zum Teil noch in Zwangsjacken. Die Betten waren verwanzt.

(...) Bei Beginn meiner Tätigkeit ging mir der einzige

approbirte Arzt (bei nahezu 200 Kranken) sofort weg und das

Pflegepersonal kündigte mir, weil es meine 'gefährlichen'

Neuerungen nicht mitmachen wollte. Ich öffnete die

Zellentüren und verbannte die Zwangsjacke."

Nietzsche stand in Jena zwar unter ständiger Beobachtung, bot aber nur selten Anlaß dazu, eingeschlossen zu werden; dies kam jedoch bei den gelegentlich auftretenden übermäßigen Erregungszuständen und Wutanfällen vor. Ansonsten hatte er häufig Gelegenheit zu ausgedehnten Spaziergängen mit seiner Mutter (die in Jena ein Zimmer und später eine Wohnung angemietet hatte) oder auch mit dem Schriftsteller Julius Langbehn. Dieser zweifelte Nietzsches Geisteskrankheit grundsätzlich an, wollte ihn aus der Anstalt "befreien" und als sein privates Pflegeobjekt in seine Obhut nehmen, was die Mutter schließlich kategorisch ablehnte, nachdem Langbehns angemaßte Verfügungsansprüche über Nietzsche immer absurdere Formen annahmen.

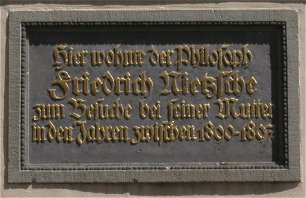

Am 13.

Mai 1890 ereignete sich ein weiterer Vorfall: Nietzsche entkam der

Aufsicht seiner Mutter, wanderte zu einer ihm vertrauten

städtischen Badeanstalt, nahm jedoch das Bad, als er diese

verschlossen vorfand, in einer Straßenpfütze. Darauf kam

es zum Eklat zwischen der Klinikleitung und der Mutter, mit der

Folge, daß Franziska Nietzsche ihren Sohn in ihr Haus im

Naumburger Weingarten 18 nahm, um ihn dort zu pflegen. Die

Inschrift an der am Haus angebrachten Tafel zeugt noch heute von

der Infamie seiner Schwester, die sie dort anbringen ließ:

Keineswegs "besuchte" Nietzsche hier seine Mutter, vielmehr war er

ihrer Hilfe bitter bedürftig. Dieser Sachverhalt ließ

sich freilich nicht mit der Idolatrie Elisabeth

Förster-Nietzsches vereinbaren und wurde folglich von ihr

zurechtgebogen.

Am 13.

Mai 1890 ereignete sich ein weiterer Vorfall: Nietzsche entkam der

Aufsicht seiner Mutter, wanderte zu einer ihm vertrauten

städtischen Badeanstalt, nahm jedoch das Bad, als er diese

verschlossen vorfand, in einer Straßenpfütze. Darauf kam

es zum Eklat zwischen der Klinikleitung und der Mutter, mit der

Folge, daß Franziska Nietzsche ihren Sohn in ihr Haus im

Naumburger Weingarten 18 nahm, um ihn dort zu pflegen. Die

Inschrift an der am Haus angebrachten Tafel zeugt noch heute von

der Infamie seiner Schwester, die sie dort anbringen ließ:

Keineswegs "besuchte" Nietzsche hier seine Mutter, vielmehr war er

ihrer Hilfe bitter bedürftig. Dieser Sachverhalt ließ

sich freilich nicht mit der Idolatrie Elisabeth

Förster-Nietzsches vereinbaren und wurde folglich von ihr

zurechtgebogen.

Bis in den Herbst des Jahres 1892 hinein unternahm Franziska

Nietzsche regelmäßige Spaziergänge mit ihrem Sohn,

vorwiegend durch das südlich der Stadtmauer gelegene, damals

gerade entstehende Villenviertel in den Naumburger

Bürgergarten, wo das zunehmend befremdliche Verhalten

Nietzsches (wildes Gestikulieren und lautes Deklamieren sind

überliefert) weniger Aufsehen erregte. Ab 1893 jedoch nahmen,

bedingt durch die fortschreitende Gehirnschädigung, motorische

Störungen und Lähmungen so stark zu, daß die

Spaziergänge aufgegeben werden mußten. Die Mutter

ließ daraufhin die abgebildete Laube im ersten Stock an der

Ostseite des Hauses errichten, um ihrem Sohn, der das Haus nun

nicht mehr verlassen konnte, weiterhin einen Aufenthalt an der

frischen Luft zu ermöglichen. Darüber hinaus sorgte sie,

gemeinsam mit der langjährigen Haushälterin Alwine,

für Bäder und Massagen, hielt ihrem Sohn zudringliche

Besucher vom Hals und versuchte, mit ihm in den großen

Räumen im Erdgeschoß des Hauses noch einige Schritte auf

und ab zu gehen. Der Jenaer Prof. Binswanger, der den Kontakt zu

seinem prominenten Patienten nicht hatte abreißen lassen, hat

sich denn auch sehr lobend über die pflegerischen Leistungen

der Mutter geäußert. Franziska Nietzsche starb am 20.

April 1897 im Alter von 71 Jahren.

Bis in den Herbst des Jahres 1892 hinein unternahm Franziska

Nietzsche regelmäßige Spaziergänge mit ihrem Sohn,

vorwiegend durch das südlich der Stadtmauer gelegene, damals

gerade entstehende Villenviertel in den Naumburger

Bürgergarten, wo das zunehmend befremdliche Verhalten

Nietzsches (wildes Gestikulieren und lautes Deklamieren sind

überliefert) weniger Aufsehen erregte. Ab 1893 jedoch nahmen,

bedingt durch die fortschreitende Gehirnschädigung, motorische

Störungen und Lähmungen so stark zu, daß die

Spaziergänge aufgegeben werden mußten. Die Mutter

ließ daraufhin die abgebildete Laube im ersten Stock an der

Ostseite des Hauses errichten, um ihrem Sohn, der das Haus nun

nicht mehr verlassen konnte, weiterhin einen Aufenthalt an der

frischen Luft zu ermöglichen. Darüber hinaus sorgte sie,

gemeinsam mit der langjährigen Haushälterin Alwine,

für Bäder und Massagen, hielt ihrem Sohn zudringliche

Besucher vom Hals und versuchte, mit ihm in den großen

Räumen im Erdgeschoß des Hauses noch einige Schritte auf

und ab zu gehen. Der Jenaer Prof. Binswanger, der den Kontakt zu

seinem prominenten Patienten nicht hatte abreißen lassen, hat

sich denn auch sehr lobend über die pflegerischen Leistungen

der Mutter geäußert. Franziska Nietzsche starb am 20.

April 1897 im Alter von 71 Jahren.

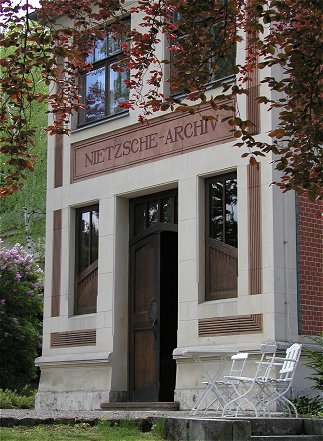

Nach dem Tod der Mutter übernahm Nietzsches Schwester

Elisabeth die Betreuung ihres Bruders – freilich mit deutlich

anderen Intentionen als die Mutter: Wenn sie auch die Krankenpflege

ordnungsgemäß fortführte, diente ihr doch der

Bruder als willenloses Vorzeigeobjekt, in dessen Glanze sie sich

selber sonnte. Ihr antijüdisches Ressentiment (in krassem

Gegensatz zu zahlreichen Äußerungen Nietzsches), das bis

zum erfolgreichen Antichambrieren bei Hitler ausgriff, ebenso wie

ihre teils sinnentstellenden, teils offen fälschenden

Aktivitäten im Umgang mit Nietzsches Leben und Werk werfen sie

in ein in der Geistesgeschichte beispiellos schlechtes Licht.

Nach dem Tod der Mutter übernahm Nietzsches Schwester

Elisabeth die Betreuung ihres Bruders – freilich mit deutlich

anderen Intentionen als die Mutter: Wenn sie auch die Krankenpflege

ordnungsgemäß fortführte, diente ihr doch der

Bruder als willenloses Vorzeigeobjekt, in dessen Glanze sie sich

selber sonnte. Ihr antijüdisches Ressentiment (in krassem

Gegensatz zu zahlreichen Äußerungen Nietzsches), das bis

zum erfolgreichen Antichambrieren bei Hitler ausgriff, ebenso wie

ihre teils sinnentstellenden, teils offen fälschenden

Aktivitäten im Umgang mit Nietzsches Leben und Werk werfen sie

in ein in der Geistesgeschichte beispiellos schlechtes Licht.

Elisabeth hatte schon Mitte der 1890er Jahre das

kleinstädtische Naumburger Milieu als wenig förderlich

für ihre eigenen Geltungs- und

Repräsentationsbedürfnisse erkannt und war daher mit dem

von ihr begründeten Nietzsche-Archiv nach Weimar

übergesiedelt. Der Sitz des Archivs befand sich in der hoch

über Weimar gelegenen Villa Silberblick (in der heutigen

Humboldtstraße Nr. 36). Hierhin holte sie nun, am 20. Juli

1897, ihren Bruder, um ihrem Archiv das langersehnte Glanzlicht

aufzusetzen und ihr Haus zum Hauptspektakel des geistigen Lebens in

Weimar zu machen.

Friedrich Nietzsches letzte drei Lebensjahre, die er in Weimar

verbringen sollte, waren geprägt vom stetigen Fortschreiten

der Paralyse und der dadurch bedingten Zerstörung der noch

verbliebenen körperlichen und geistigen Kräfte. Das

hinderte die Schwester freilich nicht daran, die Villa Silberblick

zu einem Zentrum des Weimarer Kulturlebens zu machen, mit

zahlreichen Veranstaltungen und Gästen, denen, als

höchste Auszeichnung, mitunter gewährt wurde, an den

sprach- und reglos auf seinem Sofa liegenden Philosophen

herantreten und ihn in heiligem Schauder betrachten zu dürfen.

Die Besucher ergingen sich sodann häufig in verklärten

Schilderungen dessen, was sie in das Gesehene hineinprojizierten

– von "tieftraurigen Augensternen" ist da die Rede,

deren Blick sich nach innen gekehrt habe, "ein Prophet von

göttlicher Schönheit". Und seine Schwester

förderte derartige Herzensergießungen auf Kosten des

Schwerkranken, wenn sie etwa das Publikum wissen ließ:

"Die Wörter Irrsinn und Wahnsinn passen durchaus nicht auf

seinen Zustand. [...] Alles an ihm scheint wie verklärt,

harmonisch, ich möchte fast sagen, vergeistigt."

Friedrich Nietzsches letzte drei Lebensjahre, die er in Weimar

verbringen sollte, waren geprägt vom stetigen Fortschreiten

der Paralyse und der dadurch bedingten Zerstörung der noch

verbliebenen körperlichen und geistigen Kräfte. Das

hinderte die Schwester freilich nicht daran, die Villa Silberblick

zu einem Zentrum des Weimarer Kulturlebens zu machen, mit

zahlreichen Veranstaltungen und Gästen, denen, als

höchste Auszeichnung, mitunter gewährt wurde, an den

sprach- und reglos auf seinem Sofa liegenden Philosophen

herantreten und ihn in heiligem Schauder betrachten zu dürfen.

Die Besucher ergingen sich sodann häufig in verklärten

Schilderungen dessen, was sie in das Gesehene hineinprojizierten

– von "tieftraurigen Augensternen" ist da die Rede,

deren Blick sich nach innen gekehrt habe, "ein Prophet von

göttlicher Schönheit". Und seine Schwester

förderte derartige Herzensergießungen auf Kosten des

Schwerkranken, wenn sie etwa das Publikum wissen ließ:

"Die Wörter Irrsinn und Wahnsinn passen durchaus nicht auf

seinen Zustand. [...] Alles an ihm scheint wie verklärt,

harmonisch, ich möchte fast sagen, vergeistigt."

In diesem Zustand dämmerte Nietzsche dahin, der Alltag nur

unterbrochen vom gelegentlichen Ausbruch ernsterer Krankheiten,

darunter zwei Schlaganfälle. Im August 1900 kam es zur letzten

Krise: Nietzsche erkrankte an Lungenentzündung und verstarb

schließlich am 25. August 1900 an den Folgen eines dritten

Schlaganfalls. Seine Schwester ließ den Leichnam zurück

an Nietzsches Geburtsort Röcken überführen –

nachdem sie ohne Erfolg versucht hatte, von der Weimarer

Stadtverwaltung die Genehmigung zu einer Bestattung im Garten der

Villa Silberblick zu erwirken, um ihr kostbares Ausstellungsobjekt

möglichst nahe zu behalten.

Nietzsches sterbliche Überreste waren auch in Röcken nicht willkommen – allzu heftig waren die Streiche gewesen, die er in seinen Werken gegen Christentum und Kirche geführt hatte. Elisabeth konnte den Pfarrer schließlich mit einer Spende an die Kirchengemeinde dazu bringen, in die Bestattung einzuwilligen, allerdings ohne selbst daran teilzunehmen. Seine Bedenken hat er im Kirchenbuch zu Protokoll gegeben: "Friedrich Wilhelm Nietzsche, Professor, Dr. phil., aus Weimar, in Röcken geboren am 15. Okt. 1844 als Sohn des damaligen Pfarrers Nietzsche, und sonach evang., nach seinen philosoph. Werken aber antichristlich."

Hinweis: Die Informationen zu Nietzsches Krankheit stützen sich auf die vorzügliche medizingeschichtliche Dissertation von Pia Daniela Volz: Nietzsche im Labyrinth seiner Krankheiten. Eine medizinisch-biographische Untersuchung. Würzburg: Königshausen und Neumann 1990.

Nachtrag: Ein, zwei Jahre lang mußte Röcken vor den bedrohlichen Folgen

eines geradezu unglaublichen Plans zittern: Die Mitteldeutsche

Braunkohlengesellschaft AG (MIBRAG) stellte ernsthafte Überlegungen an,

in Röcken und Umgebung eine neue Abbaustätte für den Braunkohlentagebau

zu etablieren. Für Nietzsches Geburtsort und letzte Ruhestätte hätte dies

dieselben Folgen gehabt wie für so viele kleine Orte, die dem Tagebau zu

nahe gekommen sind: Der Ort wäre dem Erdboden gleichgemacht worden und von

der Landkarte verschwunden.

Zu diesem sehr speziellen Wahnsinn wird es nun zum Glück doch nicht kommen:

Die MIBRAG nahm im Frühjahr 2008 von ihren Abbauplänen wieder Abstand –

natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, und nicht, weil ihr dieser Kulturfrevel

etwa unheimlich geworden wäre.