Friedrich Nietzsche: Lebensstationen

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Ich gebe zu: Eine Website, die vorgibt, etwas über "Nietzsches Lebensstationen in Mitteldeutschland" zu berichten, sollte das dann auch wirklich tun. Auf dieser Seite freilich schweife ich ein wenig von diesem Weg ab, um auch den Aspekt der Wanderjahre Nietzsches zu würdigen, der so charakteristisch für seine späte und zuletzt rauschhaft produktive Phase gewesen ist.

Am 2. Mai 1879 verfaßte Nietzsche sein Entlassungsgesuch an den Präsidenten der Universität Basel (es handelte sich um den Regierungsrat Carl Burckhardt – und nicht um den von Nietzsche sehr verehrten und zeitgleich in Basel lehrenden Historiker Jacob Burckhardt), dem mit Schreiben vom 14. und 16. Juni unter Gewährung einer Pension entsprochen wurde. Die in Dauer und Intensität ständig zunehmenden unerträglichen Kopfschmerzen und die chronischen Augenschmerzen, die Lesen und Schreiben für Nietzsche nahezu unmöglich machten, erzwangen die Niederlegung seiner Professur. Wenige Tage später begann er mit der Auflösung seines Baseler Hausstandes und begab sich zur Kur nach Wiesen in der Nähe von Davos.

In den folgenden zehn Jahren hat Nietzsche immer nur wenige Monate an demselben Ort verbracht, getrieben von der verzweifelten Suche nach einem Ort, der ihm durch Klima, Topographie und Lichtverhältnisse Linderung verschaffen sollte. Die Jahre 1882 und 1883, die ich hier herausgreife, stehen beispielhaft für Nietzsches Reisetätigkeit und Wohnsitzwechsel in jener Zeit; die angegebenen Daten entsprechen den Angaben, die sich Nietzsches Briefen entnehmen lassen:

- Januar 1882: Genua

- 1. April: Messina

- 8. Mai: Basel

- 15. Mai: Luzern

- Mitte Mai: Naumburg

- 25. Juni: Tautenburg

- Ende August: Naumburg

- 9. September: Leipzig

- 16. November: Genua

- 23. November: Santa Margherita Ligure

- 3. Dezember: Rapallo

- Ende Februar 1883: Genua

- 4. Mai: Rom

- 10. Juni: Terni

- 15. Juni: Bellagio

- 21. Juni: Sils-Maria

- 18. September: Naumburg

- 7. Oktober: Basel

- 13. Oktober: Spezia

- 22. Oktober: Genua

- 2. Dezember: Nizza

Hinzu kommen darüber hinaus ernsthafte Überlegungen, nach Paris (1882) oder nach Barcelona (1883) überzusiedeln. Beide Pläne blieben jedoch unausgeführt.

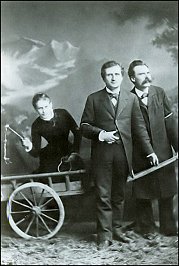

Von dieser langen Reihe von Aufenthaltsorten seien zwei

herausgegriffen, die große Bedeutung für Nietzsche

besaßen: Tautenburg und Sils-Maria. Während eines

Kurzbesuchs in Rom im Frühjahr 1882 auf der Rückreise von

Messina hatte Nietzsche die um fast 17 Jahre jüngere Lou von

Salomé kennengelernt, vermittelt durch seinen Freund Paul

Rée. Alle drei vereint zeigt das nebenstehende Photo, das im

Mai 1882 in Luzern entstand und dessen symbolträchtige

Inszenierung – Salomé führt die beiden Freunde am

Strick und schwingt obendrein die Peitsche – Nietzsche selbst

vorgab.

Von dieser langen Reihe von Aufenthaltsorten seien zwei

herausgegriffen, die große Bedeutung für Nietzsche

besaßen: Tautenburg und Sils-Maria. Während eines

Kurzbesuchs in Rom im Frühjahr 1882 auf der Rückreise von

Messina hatte Nietzsche die um fast 17 Jahre jüngere Lou von

Salomé kennengelernt, vermittelt durch seinen Freund Paul

Rée. Alle drei vereint zeigt das nebenstehende Photo, das im

Mai 1882 in Luzern entstand und dessen symbolträchtige

Inszenierung – Salomé führt die beiden Freunde am

Strick und schwingt obendrein die Peitsche – Nietzsche selbst

vorgab.

Nietzsche war tief beeindruckt von der damals 21jährigen Tochter eines russischen Generals hugenottischer Abstammung, die in Zürich Theologie studierte, von äußerst freigeistiger Gesinnung war und über einen messerscharfen Verstand verfügte (in späteren Jahren stand sie unter anderem in Verbindung mit Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud und Alfred Adler). Nach der ersten Begegnung in Rom schlug er ihr daher vor, doch einmal längere Zeit miteinander zu verbringen, um sich mit ihr über sein Werk und andere Dinge intensiv auszutauschen. Zu diesem Austausch kam es im August 1882 in Tautenburg.

Tautenburg ist ein winziges Nest in der Nähe von Dornburg

zwischen Naumburg und Jena, am Ende eines malerischen Seitentals

der Saale gelegen. Der Dorfpfarrer war auf die Idee gekommen, der

Gemeinde durch Fremdenverkehr zu einem kleinen Aufschwung zu

verhelfen, und er ging gleich selbst mit gutem Beispiel voran,

indem er einige Zimmer im Pfarrhaus zur Anmietung durch Urlauber

anbot. Hiervon machte Nietzsche Gebrauch und mietete zwei Zimmer:

für Lou und seine Schwester Elisabeth, die als Anstandsdame

unvermeidlich war. Nietzsche selbst nahm bereits am 25. Juni 1882

Logis im hier abgebildeten Haus des Gärtners Albert Hahnemann.

Die beiden Frauen folgten am 7. August und blieben bis zum 26.

desselben Monats.

Tautenburg ist ein winziges Nest in der Nähe von Dornburg

zwischen Naumburg und Jena, am Ende eines malerischen Seitentals

der Saale gelegen. Der Dorfpfarrer war auf die Idee gekommen, der

Gemeinde durch Fremdenverkehr zu einem kleinen Aufschwung zu

verhelfen, und er ging gleich selbst mit gutem Beispiel voran,

indem er einige Zimmer im Pfarrhaus zur Anmietung durch Urlauber

anbot. Hiervon machte Nietzsche Gebrauch und mietete zwei Zimmer:

für Lou und seine Schwester Elisabeth, die als Anstandsdame

unvermeidlich war. Nietzsche selbst nahm bereits am 25. Juni 1882

Logis im hier abgebildeten Haus des Gärtners Albert Hahnemann.

Die beiden Frauen folgten am 7. August und blieben bis zum 26.

desselben Monats.

Die knapp drei Wochen, die die drei Sommergäste hier verbrachten, waren für Nietzsche eine Zeit äußerster emotionaler Anspannung. Die freundschaftliche Stimmmung zwischen Lou, Paul Rée und ihm, die für Nietzsche gänzlich unverhoffte Bereitschaft Lous, sich mit seinen Ideen auseinanderzusetzen, ihr dabei an den Tag gelegter Scharfsinn, und schließlich der von ihr selbst vorgeschlagene Plan einer experimentellen und konsequent nonkonformistischen, auf Tabubruch angelegten "idealen Ehe zu dritt" hatten Nietzsche dazu veranlaßt, sich ernsthafte Hoffnung auf eine mögliche Verbindung zwischen ihm und Lou zu machen.

Die Hoffnung erwies sich als trügerisch: War bereits die Zeit in Tautenburg alles andere als eine Phase ungetrübter Freude – Nietzsche genoß zwar das Zusammensein und die geistige Auseinandersetzung mit Lou, wurde jedoch zugleich immer wieder durch eifersüchtige und ehrpusselige Querschüsse seiner Schwester sowie durch seinen fragilen Gesundheitszustand niedergedrückt –, so brach kurz nach dem Zusammensein eine Welt in Stücke: Nietzsche erfuhr erst jetzt davon, daß Paul Rée, mit dessen Hilfe er sich Lou genähert hatte, bereits selbst mit der Russin verlobt war. Hinzu kam, daß Elisabeth nun alle Register zog, um gegen Salomé Front zu machen und dabei auch keinen Anstand nahm, ihren eigenen Bruder öffentlich in den Dreck zu ziehen. Und Lou wiederum erwies sich – wenigstens zeitweise – als noch nicht reif genug, um mit der prekären Situation, in der sich alle befanden, verantwortungsvoll umzugehen, so daß sie schließlich auch noch Nietzsches verzweifelten Zorn auf sich zog. Für ihn jedenfalls war diese dramatische Wendung der Anlaß, den sehnsuchtsvollen Wunsch nach Beendigung seiner einsamen Existenz für immer zu begraben.

Der Sommer 1882 in Tautenburg bietet Gelegenheit zur Überleitung zu einem anderen Ort, der eine große Rolle für Nietzsche spielt: Sils-Maria im Engadin, Kanton Graubünden. Die Überleitung ergibt sich aus dem Umstand, daß der Tautenburger Sommer der einzige in der Zeit von 1881 bis 1888 (also in der Phase letzter und höchster Produktivität) war, während dessen er sich nicht in Sils-Maria aufgehalten hat.

Der Ort liegt auf 1800 Meter Höhe in einem vom Inn

durchflossenen, in Ost-West-Richtung sich erstreckenden Hochtal der

Alpen. Unmittelbar an den Ort grenzen nach Osten der Silvaplaner

(Photo), nach Westen

der Silser See (Photo).

Nietzsche pflegte meist ein Zimmer im Obergeschoß des hier

abgebildeten Gebäudes zu mieten, das zum damaligen Zeitpunkt

ein Bauernhaus war. Das Essen nahm er teils auf seinem Zimmer,

teils im direkt benachbarten und noch heute bestehenden Hotel

Edelweiß ein. Heute dient das als "Nietzsche-Haus" bekannte

Gebäude als Museum, Forschungsstätte und kulturelles

Zentrum von Sils. Die

Der Ort liegt auf 1800 Meter Höhe in einem vom Inn

durchflossenen, in Ost-West-Richtung sich erstreckenden Hochtal der

Alpen. Unmittelbar an den Ort grenzen nach Osten der Silvaplaner

(Photo), nach Westen

der Silser See (Photo).

Nietzsche pflegte meist ein Zimmer im Obergeschoß des hier

abgebildeten Gebäudes zu mieten, das zum damaligen Zeitpunkt

ein Bauernhaus war. Das Essen nahm er teils auf seinem Zimmer,

teils im direkt benachbarten und noch heute bestehenden Hotel

Edelweiß ein. Heute dient das als "Nietzsche-Haus" bekannte

Gebäude als Museum, Forschungsstätte und kulturelles

Zentrum von Sils. Die ![]() Website

gibt Auskunft über kulturelle und

wissenschaftliche Aktivitäten der Einrichtung.

Website

gibt Auskunft über kulturelle und

wissenschaftliche Aktivitäten der Einrichtung.

Das Photo zeigt die Innenansicht des Zimmers, das Nietzsche damals

bewohnt hat. Auch wenn er gelegentlich für eine

Übergangszeit von wenigen Tagen Hotelzimmer bewohnt hat, war

diese äußerst bescheidene Art der Unterkunft die Regel:

Die Rente, die nach Niederlegung der Baseler Professur seine

einzige Einnahmequelle war (die Veröffentlichung seiner

Bücher war dagegen keine, sondern vielmehr ein

Zuschußgeschäft), ließ ein Logis auf höherem

Niveau nicht zu. Seine bäuerlichen Wirtsleute begnügten

sich 1881 mit einem Entgelt von einem Franken pro Nacht.

Das Photo zeigt die Innenansicht des Zimmers, das Nietzsche damals

bewohnt hat. Auch wenn er gelegentlich für eine

Übergangszeit von wenigen Tagen Hotelzimmer bewohnt hat, war

diese äußerst bescheidene Art der Unterkunft die Regel:

Die Rente, die nach Niederlegung der Baseler Professur seine

einzige Einnahmequelle war (die Veröffentlichung seiner

Bücher war dagegen keine, sondern vielmehr ein

Zuschußgeschäft), ließ ein Logis auf höherem

Niveau nicht zu. Seine bäuerlichen Wirtsleute begnügten

sich 1881 mit einem Entgelt von einem Franken pro Nacht.

Daß ihn diese Art der Unterkunft nicht gerade begeisterte, er andererseits aber keineswegs von unerreichbarer Prachtentfaltung träumte, belegen verschiedene Stellen in seinen Briefen. So heißt es etwa am 21. Juni 1883 an seine Mutter und Schwester: "Irgend ein reicher Freund sollte mir hier ein Haus von 2 Zimmern bauen: denn auf die Dauer mag ich in diesem ganz niedrigen, weiß getünchten Raum nicht leben. Daß ich aber noch manchen Sommer hier herauf muß – ist mir sehr wahrscheinlich." Die Rede von den "weiß getünchten Wänden" macht zudem deutlich, daß die auf dem Photo wiedergegebene Holzvertäfelung der Wände eine Zutat neuerer Zeit ist, die in dem damaligen Bauernhaus puren Luxus bedeutet hätte. Allerdings wäre Nietzsche aus einem ganz anderen Grund für diese bauliche Veränderung dankbar gewesen – nämlich seines Augenleidens wegen. So äußert er sich wenige Tage später erneut gegenüber seiner Mutter: "Es ergab sich, daß ich es in der weißgetünchten Stube nicht aushielt – meiner Augen halber. So habe ich angeordnet, daß sie neu und zwar grünlich gestrichen wird."

Nietzsche war seit früher Kindheit stark kurzsichtig, wobei sich die Myopie in den späteren Jahren auf extreme Werte in der Größenordnung von 13 bis 20 Dioptrien (!) verschlechterte und zudem deutlichen Schwankungen unterworfen war. Noch verheerender für die Arbeit eines Philologen waren jedoch augenärztliche Befunde, die bereits in den 1870er Jahren der Baseler Professur gestellt wurden und Nietzsche die völlige Erblindung in Aussicht stellten, wenn er sich nicht auf Jahre hinaus jeglicher lesender oder schreibender Tätigkeit enthalten würde. Die Diagnose lautete auf Chorio-retinitis centralis, eine chronische Entzündung des Ader- und Netzhautgewebes des Augenhintergrunds, die sich in Gesichtsfeldausfällen, Visusverschlechterungen, starker Lichtempfindlichkeit und chronischen, äußerst starken Augenschmerzen manifestierten. Nietzsche hat daher immer wieder auf die Dienste von Freunden als Schreibkräfte und Vorleser zurückgreifen müssen, um seiner Arbeit, aber auch nur seinen alltäglichen Verpflichtungen nachgehen zu können. Es gilt als plausible und weithin akzeptierte Annahme, daß die Behinderung durch das Augenleiden maßgeblichen Einfluß auf die formale Gestalt seines Werks hat, das bekanntlich eine aphoristische Struktur aufweist und nicht etwa in seitenlangen, minutiösen Deduktionen die "Anstrengung des Begriffs" exerziert.

So hat Nietzsche denn auch nicht die typische Existenz eines in

seiner Schreibstube unter Bücherbergen vergrabenen Gelehrten

geführt, sondern seine Gedanken in langen einsamen

Spaziergängen entwickelt und stilistisch auf den Punkt

gebracht. Diese Spaziergänge nahmen täglich mehrere

Stunden in Anspruch und dienten gleichzeitig der physischen

Erholung und der philosophischen Erhebung. Ein von ihm gerne

angesteuertes Ziel solcher Exkursionen war die hier abgebildete

Halbinsel Chastè am Silser See. An Carl von Gersdorff

berichtet er Ende Juni 1883, noch einmal zurückkommend auf das

schon seiner Mutter gegenüber angesprochene Thema seiner

Wohnumstände: "Ich möchte Geld genug haben, um mir

hier eine Art ideale Hundehütte zu baun: ich meine, ein

Holzhaus mit zwei Räumen; und zwar auf einer Halbinsel, die in

den Silser See hineingeht und auf der einst ein römisches

Castell gestanden hat. Es ist mir nämlich auf die Dauer

unmöglich, in diesen Bauernhäusern zu wohnen, wie ich

bisher gethan habe: die Zimmer sind niedrig und gedrückt, und

immer giebt es mancherlei Unruhe." In Gedenken an ihren

berühmten Gast wurde 1900, nach Nietzsches Tod, am

äußersten Westzipfel der Halbinsel eine Tafel

angebracht, die einige Verse aus dem "Trunkenen Lied" im vierten

Teil des Zarathustra wiedergibt.

So hat Nietzsche denn auch nicht die typische Existenz eines in

seiner Schreibstube unter Bücherbergen vergrabenen Gelehrten

geführt, sondern seine Gedanken in langen einsamen

Spaziergängen entwickelt und stilistisch auf den Punkt

gebracht. Diese Spaziergänge nahmen täglich mehrere

Stunden in Anspruch und dienten gleichzeitig der physischen

Erholung und der philosophischen Erhebung. Ein von ihm gerne

angesteuertes Ziel solcher Exkursionen war die hier abgebildete

Halbinsel Chastè am Silser See. An Carl von Gersdorff

berichtet er Ende Juni 1883, noch einmal zurückkommend auf das

schon seiner Mutter gegenüber angesprochene Thema seiner

Wohnumstände: "Ich möchte Geld genug haben, um mir

hier eine Art ideale Hundehütte zu baun: ich meine, ein

Holzhaus mit zwei Räumen; und zwar auf einer Halbinsel, die in

den Silser See hineingeht und auf der einst ein römisches

Castell gestanden hat. Es ist mir nämlich auf die Dauer

unmöglich, in diesen Bauernhäusern zu wohnen, wie ich

bisher gethan habe: die Zimmer sind niedrig und gedrückt, und

immer giebt es mancherlei Unruhe." In Gedenken an ihren

berühmten Gast wurde 1900, nach Nietzsches Tod, am

äußersten Westzipfel der Halbinsel eine Tafel

angebracht, die einige Verse aus dem "Trunkenen Lied" im vierten

Teil des Zarathustra wiedergibt.

Das Augenleiden, das diese Art der Erkenntnisgewinnung jenseits von Schreibstube und Bibliothek erzwang, hat nach Meinung der Zeitgenossen auch Niederschlag in Physiognomie und Habitus Nietzsches gefunden. Lou von Salomé hat dies in ihrer bemerkenswerten Studie "Nietzsche in seinen Werken" (erschienen unter ihrem späteren Namen Lou Andreas-Salomé) auf einfühlsame Weise beschrieben: "Halbblind, besassen [seine Augen] dennoch nichts vom Spähenden, Blinzelnden, ungewollt Zudringlichen vieler Kurzsichtigen; vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze, stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Das mangelhafte Sehen gab seinen Zügen eine ganz besondere Art von Zauber dadurch, dass sie, anstatt wechselnde, äussere Eindrücke widerzuspiegeln, nur das wiedergaben, was durch sein Inneres zog. In das Innere blickten diese Augen und zugleich, – weit über die nächsten Gegenstände hinweg, – in die Ferne, oder besser: in das Innere wie in eine Ferne."